大学生活もあっという間に折り返し地点を迎えた。このレポートでは、慌ただしくも充実していたこの一年間を振り返り、その中でも特にグループプロジェクトやインターンシップといった活動で得られたものについてまとめていきたいと思う。

この一年の大学生活の中で最も多くを学び、そして印象に残った活動は、Autumn TermとSpring Termにそれぞれ行われた2つの大規模なグループプロジェクトだ。これらは、単に機械工学の知識が問われるだけでなく、4~5人のグループが1つチームとなってプロダクト制作に向かうことの難しさと面白さを教えてくれる、貴重な機会だった。

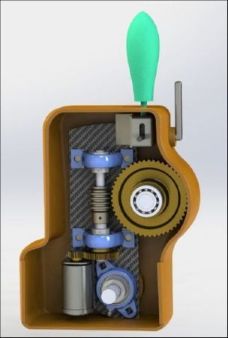

Autumn Termのプロジェクトはこのタームすべてを通して製品を制作するロングスパンのプロジェクトだった。テーマは、「森林破壊により生活が困難になっているテナガザルを支援するプロダクトの開発」。私たちは、1時間ごとに決められた量の果物を自動で供給する「無料自販機」の製作に取り組み、私はチームの中で中心機構であるディスペンサー機構の設計を担当した。このプロジェクトでチームが目指したのは、単に動くものを作るのではなく、「本当に現地で役立つものは何か」という実用性を徹底的に追求することだった。これには、将来的に量産する場合の組立のしやすさや、メンテナンス性の保持などが含まれる。例を挙げると、本体の箱は4枚の同一形状のプレートで構成されており、部品点数の削減と組み立ての単純化に貢献している。また、モーター等の電気部品は一つのボックスに集約し、簡単にメンテナンスできる構造を考案した。そして写真のような試作品を制作することができた。これらの工夫は、机上の学習だけでは決して得られない、現実の課題と向き合う思考力を鍛える大きな経験となった。

続くSpring Termでは、フライス盤のテーブルを一定速度で動かす製品の設計にチャレンジすることとなった。このプロジェクトでは、Autumn Termで学んだグループプロジェクトのノウハウをさらに発展させるため、自らプロジェクトリーダーに立候補した。この課題は前述のプロジェクトとは違い、1週間朝から晩までひたすら製品の開発に勤しむ。ゆえに、個々の技術力以上に、チーム全体の力をどう引き出すかというまとめ役の力量が試されるプロジェクトだった。そこで自分は、自ら積極的にアイデア出しをするなどの雰囲気づくりに注力するとともに、タスクの割り振りや進捗の管理でチームをまとめていった。自分の負担を抑えるために、AIツールでのシステム化構築にも挑戦した。最終的に、写真のような満足のいくようなデザインを完成させることができ、教授からも高い評価を得ることができた。この経験を通じて、エンジニアとしてだけでなく、チームを率いる立場の責任と、それを超える大きなやりがいを学ぶことができた。

そんな中、これまで積み上げてきた「勉学」の意味を再発見し、自身のキャリアについて深く考える大きな転機が訪れた。夏休み中に参加した日本のスタートアップ企業でのインターンシップ経験である。このインターンシップで、私が担当したのは既存製品の新デザインに関する構造設計で、従来の機能性を損なわずに、いかにデザイン性を高めるかという問題に挑むことがミッションだった。このテーマは文字通り「未知への遭遇」だった。専門領域を飛び出す面白さを味わわせてくれたのである。大学の授業では機能性や構造の強さといった数値で評価される世界に身を置いていたが、実際の現場では、それだけでなくデザイナーの方々と日々議論を重ね、製品の「感性的な価値」も追求していく。アイデア出しから解析、試作までを一貫して任せてもらう中で、これまで機能性一辺倒だった自分の視野が、ユーザーの心に訴えかけるデザインの重要性へと広がっていくのを実感した。

このインターンシップは、私の学習意欲に火を灯してくれた。大学に入ってから、心のどこかで「今学んでいることは、本当に社会の役に立つのか」という漠然とした疑問が浮かんでいた。しかし、自らの知識と技術で現場の課題を解決していく、そのプロセスを通して、勉強と仕事が確かに繋がっていることを肌で感じることができた。この確信は大きな自信となり、3年次以降、さらに専門性を深めたいという強いモチベーションになっている。

また、スタートアップという環境そのものが、私に大きな刺激を与えてくれた。意思決定が速く、ルールに縛られない自由な雰囲気は自分の中の企業観に新たな光を照らしてくれた。スピード感がある一方で、一人ひとりが担う責任もまた大きくなる。その自由さと厳しさが共存する環境で、その道の第一線で活躍されてきたエンジニアの方々と共に働けた経験は、何物にも代えがたいものになった。

この経験は私のキャリア観にも変化をもたらした。留学前は、日本やイギリスの大手メーカーへ就職することを漠然と考えていた。しかし、スタートアップの自由な文化と、0→1の価値創出に懸けるエンジニアたちの姿に魅了され、働く場所は企業の規模や知名度ではないのだと気づかされた。これからは、自分が本当に活躍でき、社会に大きなインパクトを与えられる場所はどこかという軸で、もっと柔軟に将来の道を考えていきたいと思っている。

この一年は、専門知識が伸びたのはもちろんだが、それ以上に自身を内省し、これからの成長につなげていけるような時間だったように思う。困難な課題にチームで立ち向かった経験、自分の力を社会で試した経験、そして新たなキャリアの可能性に出会えた経験。そのすべてが、これからの私を支えるかけがえのない財産となった。この貴重な機会を与えてくださったTazaki財団の方々をはじめ、この一年間でお世話になったすべての方々に心から感謝し、この1年の学びを今後の人生に活かしていきたいと思う。